SINTOISMO

SINTOISMO

País de contrastes y abiertamente inclinado a adoptar algunos elementos de las culturas foráneas, Japón ha basculado siempre entre su propia religión, el sintoísmo, y las influencias externas.

Dioses y ritos del sintoísmo

País de contrastes y abiertamente inclinado a adoptar algunos elementos de las culturas foráneas, Japón ha basculado siempre entre su propia religión, el sintoísmo, y las influencias externas.

En japonés, “sintoísmo” significa “el camino de los dioses”. Los orígenes del sintoísmo se remontan a la Edad Antigua, cuando todavía era un culto a los fenómenos naturales (las tormentas, las montañas, el Sol, la Luna o los ríos), que los creyentes identificaban con unas deidades llamadas kami.

A partir del siglo VI de nuestra era, la religión nacional de Japón empezó a recibir la influencia, a través de China, del taoísmo, el confucianismo y el budismo. Esta última religión, además de condicionar muchos aspectos del culto sintoísta posterior, constituyó una vertiente nueva y propia de las islas, el budismo zen; éste, en las últimas décadas, suscita el interés occidental por la sencillez de sus ritos y el atractivo de sus artes y técnicas de meditación.Dioses y ritos del sintoísmo

Amaterasu: Deidad japonesa femenina que representa al Sol. El emperador de Japón era considerado su descenciente directo. Se la puede identificar con el buda celestial Vairocana.

Ema: Tablilla de madera donde se escriben peticiones y oraciones a los kami. Se utilizan en los santuarios sintoístas.

Haiden: Especie de plataforma de los templos sintoístas en la que se presentan las ofrendas a los kami.

Hatsumode: Celebración sintoísta de Año Nuevo.

Hinamatsuri: Celebración sintoísta conocida como el Día de los Jóvenes. Se celebra en marzo.

Honden: Edificio central de los templos sintoístas, en el que se encuentra el objeto sagrado que se venera en el lugar, objeto que suele simbolizar a un kami. De pie ante el honden, los fieles depositan monedas o arroz envuelto en un papel en la caja de las ofrendas.

Inari: Deidad o kami sintoísta que simboliza el arroz. Es la más venerada en los templos, aunque ahora se le considera patrón de los negocios en general, no tan sólo de los agrícolas.

Ise: Santuario sintoísta al que los fieles han acudido en peregrinación durante siglos. Tales peregrinaciones tenían mucho de fiesta profana, como lo prueba la fama de que gozaban las tabernas y burdeles de Ise.

Kami: Nombre con que se designa a las innumerables deidades que pueblan la naturaleza. En este culto está la base del sintoísmo popular.

Kasuga: Nombre que se da a los santuarios sintoístas de cierta importancia.

Konkokyo: Rama del sintoísmo fundada en 1859 por Bunjiro Kawate, tras varias revelaciones divinas. Este movimiento difiere del sintoísmo por afirmar la existencia de un mediador (en concreto el propio Kawate) entre Dios (Konko) y la humanidad. Tiene medio millón de seguidores.

Meiji: Imperio japonés del siglo XIX en el que el ritual sintoísta se convirtió en una imposición estatal.

Michizane, Sugawara: Sabio del siglo X d.C. En muchos altares sintoístas es venerado como un kami.

Omotokyo: También conocida como “el Gran Origen”, es una secta del sintoísmo fundada por una mujer llamada Nao Deguchi, que provenía de las filas del movimiento konkokyo. Su pacifismo le ha causado problemas con los diversos gobiernos de Japón y cierta afinidad con algunas organizaciones cristianas. Su doctrina se basa en el principio panteísta de que todas las criaturas están animadas por el alma de Dios.

Ritos de estado: Tradición del imperio Meiji que ha perdurado e incluye una serie de celebraciones nacionales basadas en ritos sintoístas: el Día de la Cultura, el Día de los Adultos, los Festivales de la Agricultura, el Día de la Fundación del Estado y el discutido Cumpleaños del Emperador.

Sakaki: Árbol endémico de Japón, cuyas ramas son utilizadas en las ofrendas sintoístas.

Seicho no ie: Conocida también como “Casa del Crecimiento”, es una rama del sintoísmo fundada en 1893 por un antiguo miembro de Omotokyo llamado Masaharu Taniguchi. Su mensaje entre nacionalista japonés y new age ha atraído a muchos seguidores a lo largo del siglo XX, contando en la actualidad con tres millones de fieles.

Sekai kyuseyko: Secta del sintoísmo fundada en 1934 por Mokichi Okada, antiguo fiel de Omotokyo, que basa su actividad en las curaciones, a medio camino entre las prácticas rituales y la medicina tradicional, llamadas jorei. Su millón de seguidores se encuentra en Japón y algunos otros países, como Thailandia y Brasil.

Sekai mahikari bunmei kyodan: Rama del sintoísmo fundada en 1959 por Yoshikazu Okada. Se basa en el okiyome, un ritual curativo para iniciados que consigue expulsar, a través de la Luz Verdadera, a los espíritus de vidas anteriores, que son los que causan la enfermedad. Creen, por tanto, en la reencarnación e incorporan conceptos del budismo y de la Biblia.

Shichigochan: Festividad sintoísta del Día de los Niños. Se celebra en noviembre.

Shimenawa: Cuerda gruesa hecha de paja de arroz utilizada en algunos ritos de purificación, llamados suygo, que se celebran en cascadas naturales.

Sintoísmo político: Legitimación de los gobernantes japoneses mediante ritos solemnes por sacerdotes. Con la adaptación de algunos aspectos del sintoísmo popular, acabó creando el llamado sintoísmo de estado, que desapareció tras la segunda guerra mundial.

Sintoísmo popular: Corriente tradicional del sintoísmo, basada en el culto a los kami y en diversas formas de religiosidad personal que difieren ligeramente según la región.

Tamashiro: Altar portátil donde se coloca a los muertos en los ritos funerarios sintoístas, en los cuales el difunto es considerado un kami más.

Torii: Puerta ceremonial de los templos sintoístas. Su forma suele tener connotaciones simbólicas y recuerda a la caligrafía japonesa. Su función es establecer la división entre el mundo terrenal y ordinario y el recinto sagrado.

Yasukuni: Altar sintoísta de Tokio en el que se ha rendido y rinde culto a los muertos por la patria. Es un centro con una clara connotación militar.

La práctica de la oración

La práctica de la oración

Dado que sintoísmo parece ser esencialmente “japonés”, se podría suponer que los japoneses saben intuitivamente cómo comportarse en los santuarios. Pero resulta esclarecedor que muchos santuarios muestren instrucciones escritas en japonés del protocolo “correcto” para venerar a los kami (dos reverencias, dos palmadas, juntar las manos mientras se realiza una petición, otra reverencia profunda). Los sacerdotes de los santuarios también cuelgan carteles que enseñan a la gente cómo realizar las reverencias a los kami cada vez que pasan bajo un pórtico torii. Estas iniciativas sugieren que los sacerdotes sintoístas siempre están enseñando a los japoneses cómo practicar correctamente su propia tradición “japonesa”.

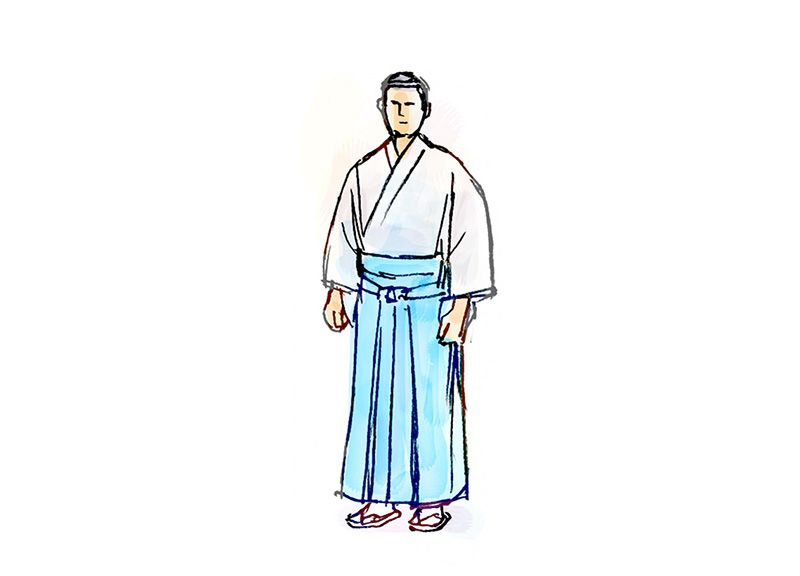

VESTIMENTA DEL SINTUISMO :

Dicho sea de paso, las miko no son sacerdotisas, sino ayudantes del santuario. Son reconocidas por su peculiar hakama de color escarlata, y se encargan de las labores generales de administración. Para ser miko

no se requiere ningún certificado especial como en el caso de los

sacerdotes, aunque es cierto que habitualmente son mujeres que no han

contraido matrimonio.

Atuendo oficial de un sacerdote de rangos supremo y primero. Entre los dos rangos difiere sutilmente el color y el diseño.

Atuendo oficial de un sacerdote de rangos supremo y primero. Entre los dos rangos difiere sutilmente el color y el diseño.

Atuendo oficial de un sacerdote de rangos supremo y primero. Entre los dos rangos difiere sutilmente el color y el diseño.

Atuendo oficial de un sacerdote de rangos supremo y primero. Entre los dos rangos difiere sutilmente el color y el diseño.

Comentarios

Publicar un comentario